DXを実現するERPリプレイスのあるべき姿とは

ERPでもレガシー化はどんどん進んでいく

経済産業省の「DXレポート」でも指摘されているように、レガシー化したシステムはデジタルトランスフォーメーション(DX)の阻害要因となります。ここでいうレガシーシステムとは、技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化などの問題を内在し、その結果として経営・事業戦略上の足かせとなり、高コスト構造の原因となっているシステムを指します。

ERPも例外ではありません。ERPは大きくそれぞれの領域で最適なアプリケーションを組み合わせる「ベストオブブリード型」と1つの製品にすべての機能を統合した「スイート型」に分けることができますが、いずれもレガシー化しやすい領域をもっています。

まずベストオブブリード型は自社の業務にシステムを合わせる形をとるため、パッケージを導入したとしても、独自開発のアプリケーションをアドオンしたり、インターフェースを作り込んだり、さまざまなデータベースと連携させたりしています。こうした独自のカスタマイズを行った部分は自分たちで管理していくしかなく、時間が経過するとともにどんどんレガシー化していきます。

一方のスイート型は基本的にシステムに業務を合わせるため、レガシー化しにくいと思われていますが、ふたを開けてみるとパッケージをそのまま利用している企業はほとんどいないといって過言ではありません。特に販売や生産といった自社の強みを差別化する領域はパッケージの標準機能ではなく、独自開発のアプリケーションをアドオンして利用しているケースが多く見られます。このようにスイート型ERPであっても、レガシー化はどんどん進んでいくのが現実です。

自前主義から脱却し、「所有」から「利用」へ

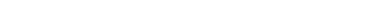

ERP(基幹システム)をリプレイスするにあたって今後のレガシー化を回避する最大のポイントは、やはり“自前”を減らすことにあります。具体的には独自業務のアドオン、インターフェースの作り込み、オンプレミス上での構築を極力避けなければなりません。

では、どうすればそれができるのかと言うと、前回の更新時には得られなかった新たな選択肢を現在では活用することができます。たとえばマイクロサービス化されたさまざまな業務領域のSaaSを組み合わせたり、他のパッケージ製品を標準的なAPIで連携させたり、サーバーもIaaSとしてクラウド上で調達することができます。

こうした「所有から利用へ」の転換によって継続可能性を高めることを、ERP(基幹システム)の更改時にまず考えるべきです。

※当社ではサブスクリプション型ERP「Biz∫Optima」をご用意しています。

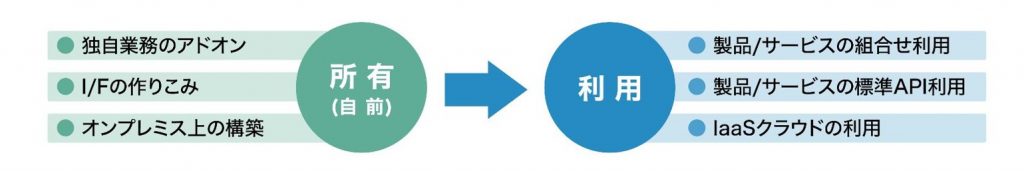

実際、勤怠管理や経費精算、購買管理などのバックオフィス業務から、顧客管理や営業管理といったフロント業務まで、SaaSが広く使われるようになりました。自分たちの差別化領域ではない業務については、世の中で汎用的に使われているサービスをそのまま利用することで、レガシー化を避けることが可能となります。

とはいえ、特に中規模以上の企業におけるERPのコア領域ではSaaSをそのままの形では利用できないケースが珍しくありません。無理して導入を進めようとすると融通が利かない部分が出てきてしまい、移行途中で頓挫してしまうリスクがあります。

したがって自社の差別化領域に関しては、独自にアプリケーションを作り込んでアドオンしなければならない部分がどうしても出てきます。自社の市場価値や競争力を低下させないためにも、ここは妥協せず作るべきです。

ただし、アプリケーションを新たにスクラッチ開発するにしても、例えばインフラ部分に関してはIaaSを利用するほか、世の中の標準的な開発環境をベースにするなど、レイヤーをしっかり分けて自分たちが管理しなければならない部分を極小化することが重要です。

また、前述したようにさまざまな業務領域のSaaSのマイクロサービス化もかなり進んできていますので、自社の業務にあったサービスを適材適所で選択し、組み合わせることで目的のアプリケーションを構築することも1つの手です。

そのために汎用的なAPIや疎結合でさまざまなサービスと連携できるインターフェースを備えたERPを採用することも、レガシー化を防ぐ上での重要なポイントとなります。

多様なサービスを疎結合で連携させたERPの運用環境を構築

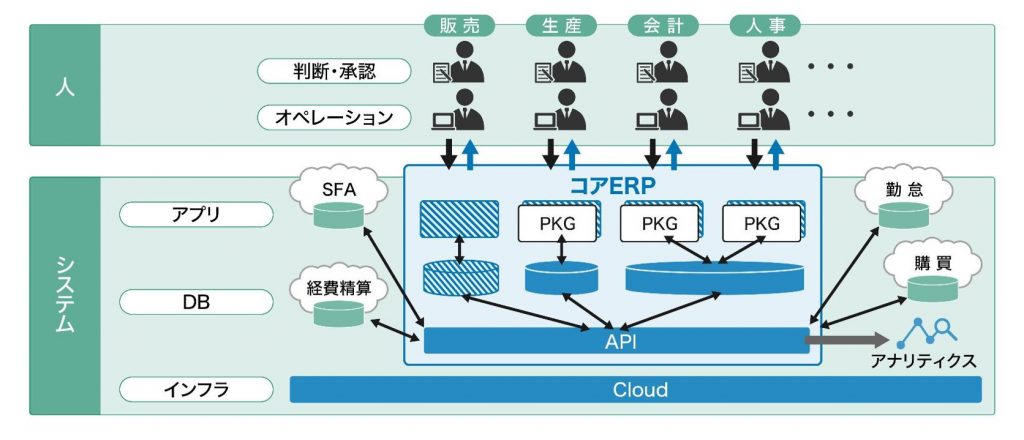

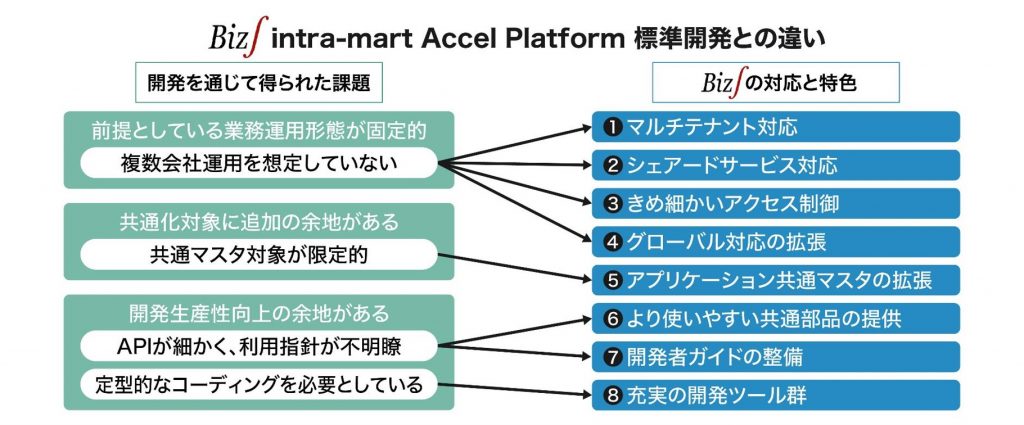

統合型フレームワーク「intra-mart」をベースとしたERP製品であるBiz∫は、intra-mart Accel Platformを発展させたアプリケーション開発・実行環境「Biz∫APF(ビズインテグラル アプリケーションプラットフォーム)」を提供しています。これを利用することでミドルウェア以下のレイヤーの継続可能性を担保し、すなわちレガシー化を極小化する形で差別化領域における自社独自のアプリケーションを開発し、ERPのコア機能と連携させることができます。

具体的にはBiz∫APFは、業務アプリケーション開発に適したフレームワークの提供、クラウド利用に適したマルチテナント構造、アプリケーション共通マスタの種類の拡張といった特長を備えています。まさにBiz∫のアドオン開発に欠かせないツールであり、さらに周辺アプリケーションの開発にもBiz∫APFを活用することで、全社システムの最適化を実現することができます。

さらにBiz∫APFは、ソフトウェア部品のコンポーネント化や再利用を容易にするテクノロジーであるDI(Dependency Injection)や、アプリケーション内に散在する処理を分離して共通化を可能とするテクノロジーであるAOP(Aspect Oriented Programming)を活用したアプリケーション開発にも対応しています。

従来のパッケージ製品の多くは製品のカスタマイズ時にパッケージ本体の修正が必要とされ、バージョンアップに合わせて追加開発した機能の修正や再コンパイルなどを行わなくてはなりませんでした。これに対してBiz∫APFで開発したアプリケーションは、インターフェースが変わらない限り、修正や再コンパイルなどの作業は不要。多様なサービスを疎結合で連携させたERPの運用環境を容易に構築することができます。

また、Biz∫は財務会計、管理会計、販売、購買、在庫、人事・給与といった基幹業務から、経費清算、プロジェクト原価管理、契約管理、販促管理、金融会計、連結、政務申告などの周辺業務まで多数のモジュールをラインアップしていますが、これらをトータルで導入する必要はなく、必要なものだけを選んで利用することができるモジュール単位での課金体系を採用していることも大きなメリットです。

実際、Biz∫会計のみを採用している企業も多数あります。これをERPのコアとして、既存のさまざまなシステムや新たに構築したアプリケーション、SaaSなどを柔軟に連携させていくことで、コストを最小限に抑えつつレガシー化のリスクを回避することができます。