製薬業界では、複雑化する規制対応や品質管理、さらに激化する競争の中で業務をいかに効率的に遂行し、イノベーションを加速させるかが大きな課題となっています。多岐にわたる業務を統合し、生産性向上に繋がる最適なERPシステムの導入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、製薬業界特有のニーズに応じた販売物流管理システムの選び方や、導入による具体的なメリットまでを解説します。

最新の規制動向や業界事例も交えながら、貴社のビジネス成長を支援するERP(基幹システム)導入のヒントをお届けします。

株式会社シーエーシー

インテグレーション統括本部 産業ビジネス部

サービスプロデューサー 大里 真一氏

1996年に株式会社CACに入社。製薬業界向けのシステム開発をはじめ、会計、人事、営業支援、物流など多岐にわたる業務システムのPM・PLを歴任。要件定義から開発、運用までの全フェーズに精通する。現場で培った実践的な知識と深い洞察力に基づき、読者の皆様に有益な情報を発信。現在は、ERP事業の拡大、新サービスの企画、人材育成を担当し、企業のデジタル変革(DX)を支援している。

製薬業界の役割

製薬業界は、私たちの健康と命を支える、社会にとって不可欠な存在です。

新薬の研究開発から製造、流通、医療従事者および患者への適正な情報提供に至るまで、その業務は多岐にわたります。新薬の開発は、人々の健康寿命の増進や、これまで治療が難しかった病気の克服につながる可能性を秘めています。そのため、製薬企業は基礎研究から臨床試験まで、多岐にわたる研究活動を行っています。

また、製造においては、高い品質基準を満たした医薬品を安定的に供給することが求められます。さらに、医療現場で医薬品が適切に使用されるよう、医師や薬剤師への情報提供も欠かせません。近年では、患者自身が自分の病気について理解を深め、治療に積極的に参加することが重要視されており、患者への情報提供も重要になっています。

このように、製薬業界は医薬品を通して、人々の健康な生活を支えています。

医薬品流通における製薬業界の課題

製薬業界は、人々の健康と生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。

しかし、その一方で、医薬品流通を取り巻く環境は大きく変化しており、多くの課題に直面しています。本章では、医薬品流通における製薬業界の課題とその背景、そして今後の展望について考察します。

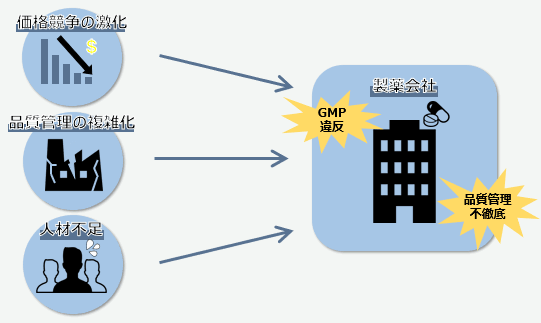

課題1:品質・供給不安

近年、医薬品の品質問題と供給不安が深刻化しています。

後発医薬品※を中心に、製造工程におけるGMP※(Good Manufacturing Practice)違反や品質管理の不徹底が原因で、多くの医薬品の出荷停止や供給不足が相次いでいます。製造工程の複雑化やグローバル化に伴い、品質管理の難易度が増していることも事実です。

医療現場では必要な薬剤の入手が困難となり、患者の治療に支障をきたす事態も発生しています。

これらの問題に対して、政府や製薬業界では、規制強化や品質管理システムの改善、人材育成など、さまざまな取り組みが行われていますが、依然として解決には至っておりません。

※後発医薬品:ジェネリック医薬品とも呼ばれ、先発医薬品(新薬)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められた安価な医薬品。

※GMP: Good Manufacturing Practiceの略称。医薬品や化粧品などの製造管理や品質管理に関する国際基準。

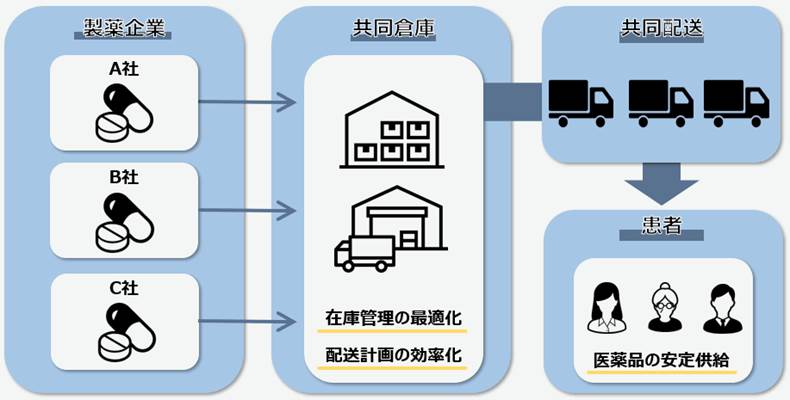

課題2:医薬品配送の効率化・標準化

医薬品配送の効率化は、患者への安定的な医薬品供給を確保し、医療費削減にもつながる重要な課題です。その実現に向けて、物流に関する標準化の推進、共同倉庫・共同配送の活用が進められています。

共同倉庫・共同配送の活用は、複数の製薬企業が共同で倉庫や配送ルートを共有することで、輸送コストの削減や輸送効率の向上を実現する取り組みです。特に医薬品の共同配送は、ドライバー不足の解消、輸送車両の稼働率向上やCO2排出量の削減にもつながり、環境負荷の低減にも貢献します。

これらの取り組みは、単独の製薬企業だけでは実現が難しい側面もあり、政府や業界団体による支援も含めた業界全体での連携が不可欠です。

物流に関する標準化は、医薬品という特殊な製品を取り扱う上で不可欠です。保管・輸送中の温度管理を中心とした環境管理において厳格な基準を設けることで、輸送中の品質劣化を防ぎ、安全性を確保することができます。また、配送データの標準化は、サプライチェーン全体の可視化を促進し、在庫管理の最適化や配送計画の効率化に貢献します。

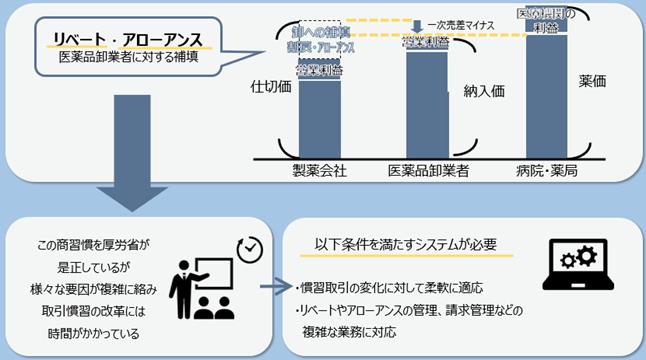

課題3:商慣習の見直し、標準化への対応

日本では、医療用医薬品の価格を製薬企業ではなく国が定める薬価制度※をとっており、一般的な商品やサービスとは価格の設定方法が大きく異なっております。一方、製薬企業と医薬品卸業者間、医薬品卸業者と医療機関・保険薬局との間は自由価格であることから、製薬企業と医薬品卸業者間の取引は、長年の慣習によって複雑化しています。

このような状況を受け、厚生労働省は、薬価調査※の透明性を高め、適正な薬価形成を実現するため、製薬企業と医薬品卸業者間の取引慣習の改革を進めています。卸機能の適切な評価に基づいた割戻(リベート)の運用基準の明確化、割戻・アローアンスの仕切価への反映推奨、製薬企業と医薬品卸売業者との間で十分な協議と運用基準の早期決定、などが具体的に示されています。一方で、取引慣習改革は、制度の複雑さや関係者の調整など、様々な課題を抱えており、一定の時間がかかるものと推測されます。

※ 薬価制度:国民皆保険制度のもとで、医薬品の価格を公的に定める仕組み

※ 薬価調査:医薬品の価格を適正に管理するために行われる調査。公的医療保険で使用できる医薬品の価格は国が管理しており、薬価改定の基礎資料として保険医療機関及び保険薬局に対する医薬品卸業者の販売価格・数量及び医療機関等での購入価格・数量等が調査される。

製薬業界の販売物流管理システムに求められる要件

多種多様な医薬品が市場に流通する現代において、医薬品流通には前章で挙げた課題が依然として存在します。製薬業界は、これらの課題への対応とその解決に向けた取り組みを同時に求められています。そのためには、医薬品の製造から流通・販売に至るまでのプロセスを可視化し、一元的に管理するための仕組みやシステムの整備が不可欠です。本章では、販売物流管理システムに求められる要件について記述します。

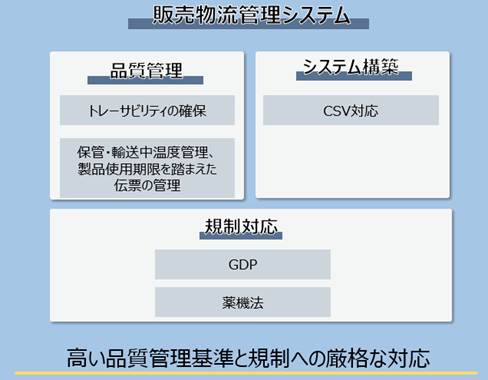

要件1:医薬品特有の高い品質管理基準と規制対応

医薬品は人々の健康に直接関わる製品であるため、販売物流管理システムには高い品質管理基準と規制への厳格な対応が求められます。医薬品物流では、流通経路の管理が保証され医薬品の完全性を保持するための「医薬品の適正流通(GDP※)ガイドライン」が策定されております。販売物流管理システムにおいても、保管・輸送中の温度管理、トレーサビリティの確保、使用期限管理などガイドラインに対応した製品伝票管理機能が必要です。また、システム構築にあたっては、医薬品の品質と安全性を確保するために、システムが意図した通りに機能していることを保証する必要があり、CSV※(Computerized System Validation)の対応が求められます。

※GDP:Good Distribution Practiceの略称。日本語では医薬品の適正流通基準と呼ばれ、医薬品の流通における品質と安全性を確保するための基準を定めたもの。

※CSV:Computerized System Validationの略称。医薬品製造などで使用するコンピュータシステムの信頼性を保証するため、そのシステムが意図した通りに動作することを検証し、文書化する取り組み。

要件2:共同配送などのビジネス環境の変化への対応力

共同配送の増加、アウトソーシングの活用など、製薬業界を取り巻く環境は大きく変化しております。

特に共同配送においては、複数の企業が関わるため、システム間の連携が不可欠です。既存の販売物流システムと、共同倉庫・共同配送のシステムとの連携をスムーズに行う必要があります。データのやり取りや、在庫管理の統合などが課題となります。従来のシステムでは、自社内の製造・物流を一元管理することが中心でしたが、複数の企業が関わる複雑なサプライチェーンへの対応が求められています。

さらに、法規制の変更や新たな物流サービスの登場など、ビジネス環境は常に変動しています。このような変化に迅速に対応するためには、システムの柔軟な拡張性が不可欠です。従来のシステムでは、システム変更に多大な時間とコストがかかってしまい、ビジネスの変化に追いつけない可能性があります。

API連携によるシステム間の接続性、クラウドによる柔軟な拡張性を備えたシステムを利用することでビジネス環境の変化に迅速に対応し、競争力を維持することができます。

要件3:流通商習慣の変化に対応

医薬品卸業者は製薬企業から受け取るリベートやアローアンスによって利益を確保するなど、特殊な流通構造があります。このため厚生労働省はガイドラインを改定し、透明性のある流通構造に移行したい考えではありますが、取引慣習の改革には一定の時間がかかります。そのため、特殊な値引き・割戻(リベート)の管理、請求・計上などの複雑な業務と、取引慣習の変化に対応できるシステムが求められます。

ERPシステム導入のポイント

ポイント1:製薬業界特有業務への対応力

製薬企業の販売物流管理業務では、業界特有の複雑な業務が存在します。

JD-NET※(Japan Drug Network)などの業界標準EDI※(Electronic Data Interchange)への対応、電子化が進む一方で依然として残るFAX受注の効率化、倉庫における厳格な製品保管ルールや保管・輸送中の温度管理、生物由来製品・劇薬・向精神薬に対する法規制に対応した伝票分割機能などが挙げられます。

また、製品ロット単位での入出庫・出荷管理機能(使用期限・出荷期限管理、出荷先への最小ロット割れ対応、在庫管理、出荷先別使用期限・ロット番号逆転防止)、複数倉庫への製品出庫配分や倉庫間移動、他社製造製品の仕入・在庫管理、サンプル品管理、さらには値引き・、請求・売上計上、実消化※データを利用した割戻(リベート)管理、といった複雑な販売管理業務も必要とされます。

これらの業務に対応できるシステム構築力が、医薬品物流システムの導入における重要なポイントとなります。

※ JD-NET:Japan Drug NETworkの略称。製薬メーカーと医薬品卸業者との間で発生する受発注データ等を、オンラインでやりとりするための仕組み。

※ EDI:Electronic Data Interchangeの略称。企業間で標準化された電子データを交換する仕組み。

※ 実消化:医薬品卸業者から医療機関への販売実績。

ポイント2:システム導入の容易さと柔軟性の両立

近年、基幹システムは『作る』から『使う』に変わってきており、ERPシステム導入においても『Fit to Standard(標準機能を生かし、企業の標準業務プロセスをシステムに合わせる)』が主流になりつつあります。一方、販売管理業務については、各社固有の業務プロセスが多く存在しており、システムを自社固有の業務プロセスに合わせざるを得ないケースも少なくありません。また、ビジネス環境の変化への対応も求められます。

ERPシステム導入にあたっては、Fit to Standardによる導入の容易さと、業務適合への柔軟性(アドオンによるERPの業務プロセス変更や、他サービスとの連携など)を両立できるシステムが求められます。

ポイント3:導入ベンダーの製薬業界への知見

医薬品の販売・物流は、厳しい法規制のもと、高度な専門知識を必要とする領域です。ERPシステムの導入においては、単にシステムの機能性だけでなく、医薬品に関する法規制、品質管理基準、流通経路など、業界特有の複雑な要件に対する深い理解を持つ導入ベンダーの選定が成功の鍵となります。また、GxP※システムの導入時に必要となるCSV(Computerized System Validation)への知見も不可欠です。

導入後も、常に変化する規制に対応するため、システムのアップデートや新たな規制への対応など、継続的なサポート体制が不可欠です。製薬業界に特化したノウハウを持つベンダーを選ぶことで、スムーズなシステム導入と、長期的な安定運用を実現し、ビジネスの成長に貢献できます。

※GxP:Good x Practiceの略称。「x」にはそれぞれの目的や内容に応じて個別のアルファベットが当てはめられ、GDP、GMP等が含まれる。食品、医薬品の研究、開発、試験、製造、流通のさまざまな領域を対象とする一連の法、規制のこと。

販売・物流管理システムの全体像

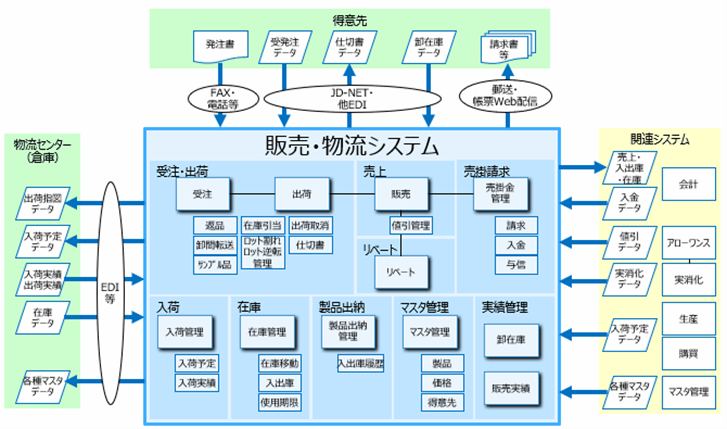

ここで販売物流管理システム構成の一例を紹介します。

下図の通り、受注、在庫管理、入出荷管理、請求処理など、販売・物流に関わる主要なプロセスに加え、顧客、代理店、物流倉庫などの外部関係者や社内関連システムとのデータ連携、EDIを通じた受発注データや請求書等のやり取りなど、さまざまな仕組みが必要となります。

おわりに

本コラムでは、製薬業界の販売物流管理におけるERPシステムの重要性、そして最適なシステムを選ぶためのポイントについて解説しました。

製薬業界は、医薬品の品質・供給不安、医薬品配送の効率化・標準化、商慣習の見直しと標準化への対応など、多くの課題に直面しています。これらの課題を克服し、持続的な成長を実現するためには、各社のニーズに合ったERPシステムの導入が不可欠です。

ERPシステムの導入は、単なるシステム導入ではなく、企業のビジネス戦略そのものです。本コラムが、貴社のERPシステム導入の一助となれば幸いです。