アフターコロナの飲食業は「変革」がキーワードです。

飲食業界は流行り廃りが激しく、常に厳しい競争の中にあり、世の中の動向に対して市場が敏感に反応する業界です。コロナ禍の到来で大きな打撃を受けましたが、アフターコロナの時代においても飲食業界は常に変革を求められています。その中でもM&Aやフランチャイズ化などを活用しながら様々な業態へ進出する「多業態型の飲食経営」がより存在感を増しており、これからの飲食業は「変革」をキーワードとした多様なビジネスモデルへの対応力がますます求められます。新たな業態へ進出するメリットとして、地域やニーズ、トレンドに合ったビジネスを並行して展開することで、会社全体の業績の安定化を図れることです。

しかし、各業態に応じた業務や実績の管理が必要となるため、ERPシステム※1には柔軟かつ多様な取引管理やコスト管理への対応が必要となります。また、これらの機能を速やかに準備できることも重要です。多業態の飲食業を展開し変革を進めるにあたって、最適なERPシステムを整備しておくことは、経営戦略上の重要なポイントとなります。

筆者はNCS&A株式会社でプロジェクトマネージャーとして従事しており、長い間多くの飲食企業に対して、システムを通じて支援してきました。本コラムでは、その経験に基づき、現在の飲食業界の課題とそれをERPシステムでどのように解決するかについて語ります。

※1 ERPシステム:企業の基幹業務を統合的に管理するための包括的なシステムのことです。

エンタープライズ事業本部 第二事業部 第二開発部 部長

菖蒲 勉

1.多業態の飲食事業を管理するERPシステムとは

(1)多業態を展開する飲食業の課題とは

飲食業において、複数の業態を経営する場合、店舗と本部の構成だけではなく、業態ごとに独立した業績管理を行うビジネスユニット(ここでは「事業部」と呼びます)と、それを統括する本部の3つのレベルの組織構成となります。この組織構成の場合、各事業部の独立性と本部による一元管理の両立が重要なポイントとなります。

業態ごとに管理や運用が異なる一方で、本部では全社戦略を立案するために、業務とデータの統合管理が必要です。しかし、統合管理は容易ではなく、よく耳にする課題としては以下の例が挙げられます。

- 売上や在庫を店舗ごとに管理し、業態別の統合管理ができていない。

- 事業部毎にデータ管理手法が異なるため、本部主導での需要予測や販売戦略の立案ができていない。

- 事業部(新しい業態の追加)ごとに新しいシステムを導入し、システム連携が複雑化している。

- 各事業部で異なる業務ルールが乱立し、業務統制に難航している。

- 上場企業に求められる内部統制の仕組みが整っていない。

(2)飲食業のシステムは“疎結合”でも、連携は“シームレス”であるべき

上記の課題を解決するためには、密なシステム連携が必要と思われがちですが、実際にはシステム全体に柔軟性を持たせなければ業務変革のスピード感を維持することはできません。その理由は以下の3つにあります。

- 新しい業態の事業部を立ち上げる際、システム全体が密結合していると、新たなシステム導入に伴い、既存のシステムにも大幅な調整が必要となり、コストと時間が必要となります。

- 店舗側はオペレーションに重点を置いたシステムを導入しているため、事業追加の度に統一することは現実的ではありません。

- 各事業部は管理すべき項目や粒度が異なるため、1つのシステムで完全な一元管理を行うことは非常に難易度が高い要求となります。

したがって、事業部ごとに業態に合わせたシステム(店舗・事業部向けシステム)を導入し、本部はこれらのシステムから必要な情報を連携して多様な管理に対応できるシステム(ERPシステム)を導入することが現実的な解決策と言えます。

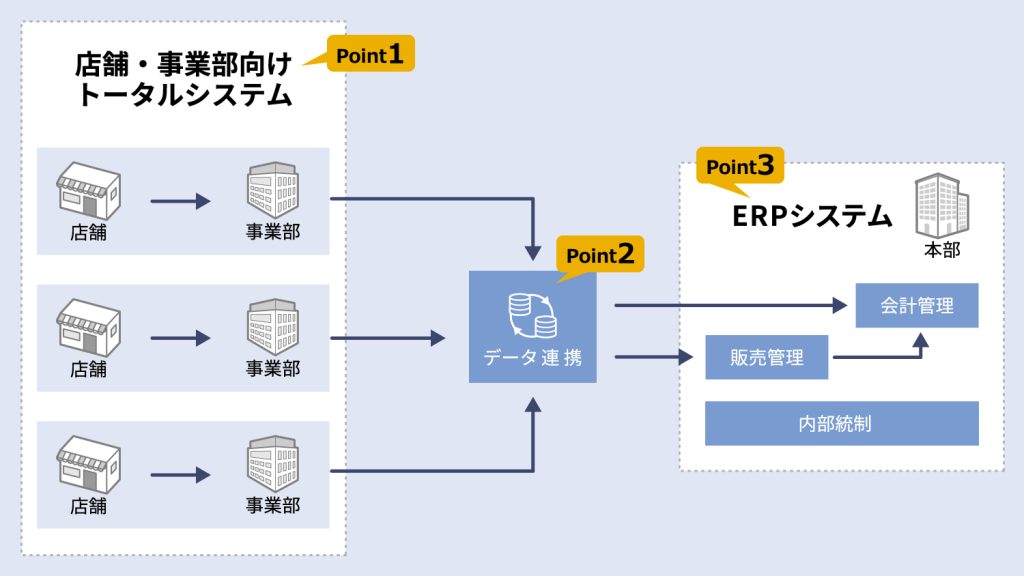

以下に図示されたポイントを説明します。

(図1)

Point1. 店舗・事業部向けシステム:

店舗では業務オペレーションをサポートし、事業部では店舗の実績管理を行うためのシステムを導入することが推奨されます。また、急成長する企業では、新しい業態が追加されるたびにシステムを統一するのではなく、業態ごとに適切なシステムを導入し、運営することが現実的です。

Point2. データ連携:

店舗・事業部向けシステムからERPシステムに連携するデータには、「リアルタイムで連携が必要なデータ」と「定期的な一括連携で問題ないデータ」の2つのタイプがあります。EAIツール※2を活用して、疎結合でERPシステムとのデータ連携を行うことで、負荷や調整のコストを抑えることができます。

Point3. ERPシステム:

ERPシステムでは、重要な機能として管理会計機能があり、店舗・事業部向けシステムで登録されたデータを活用して販売戦略を立案します。セグメントごとにデータを管理し、横断的な分析が可能な会計システムや、さまざまな業態に適した取引管理ができる販売管理システムなど、ERPシステムを導入することが推奨されます。また、上場企業などの大規模企業では、内部統制の観点から、ワークフローやアクセス制御の統制機能を備えることで、事業の透明性を確保することが重要となります。

※2 EAIツール:企業内で使用されるシステムを連携させ、データやプロセスの効率的な統合を図るツールのことです。

2.飲食業を支えるERPシステム「Biz∫」×飲食業統合システム「料理人(シェフ)」

(1)飲食業を支えるERPシステム「Biz∫」の概要

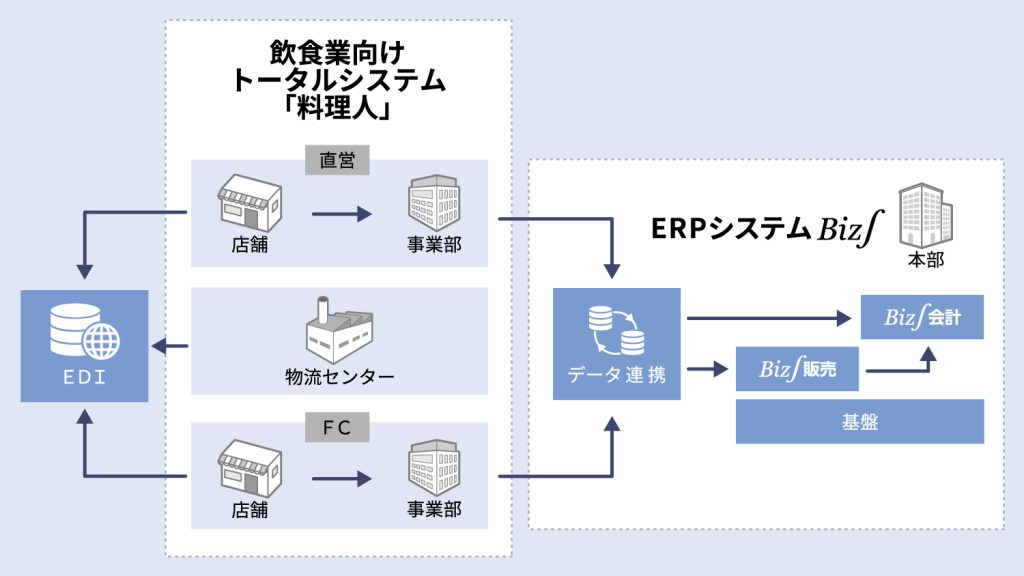

「Biz∫」は大規模企業を中心に1,500社以上で導入されており、会計システムや販売管理システムなどの機能を提供しています。さらに、「Biz∫ASTERIA」というEAIツールも提供されており、データ連携に強く飲食店統合システム「料理人(シェフ)」との連携実績もあります。これにより、バックオフィスだけでなく店舗におけるオペレーションもカバーすることができます。

Biz∫を飲食企業のERPシステムとして活用できる特徴は以下の4点です:

- セグメントごとの実績データを管理し、多角的な分析に活用できる。

- 多種の取引を設定レベルで複数管理することができ、柔軟な販売管理ができる。

- データ連携に強く、疎結合でシステム間連携ができる。

- ワークフローやアクセス制御など、内部統制に関する機能が豊富に備わっている。

(2)飲食店統合システム「料理人(シェフ)」と連携のシナジー効果

「料理人(シェフ)」は飲食店を統合的に管理するシステムであり、店舗のPOSと連携してレジ業務やメニュー管理、売上管理などの機能を提供しています。料理人はカスタマイズによる適用が得意で、顧客運用指向の製品です。

料理人を飲食企業の店舗・事業部向けシステムとして活用できる特徴は以下の3点です。

- 柔軟なカスタマイズで店舗や事業部の要件に合わせた機能を提供できる。

- 売上や原価(食材原価、人件費など)の管理ができ、利益を意識した店舗・事業部運営の支援ができる。

- 飲食業向け勤怠管理やワークスケジュールが備わっており、店舗オペレーションをサポートできる。

Biz∫の会計システムと販売管理システムの機能と、料理人の店舗領域までカバーする機能を疎結合に連携させることで、業態ごとの運用をお客様に合わせて作りながら、会社全体の業績を横断的に解析して販売戦略に活用することができます。

また、飲食事業以外のビジネスも手掛ける複合型事業の企業にとっても、ビジネス領域ごとに分けて管理することができるため、幅広い範囲での支援が可能です。

(3)飲食業向けERPシステム導入の実績を踏まえた具体的なイメージ

飲食業向けERPシステム導入事例として、全国で複数ブランドをチェーン展開する企業において、

以下のような目的に対するシステム化を実現しました。

- 業態の異なる複数の飲食ブランドを横断的に統合管理できる。

- 店舗・事業部・本部に求められる各業務オペレーションを一貫してサポートできる。

- フランチャイズ対応(加盟店・手数料管理)など、個別要望に合わせたシステム対応ができる。

以上が飲食業を支えるERPシステム「Biz∫」と飲食店統合システム「料理人(シェフ)」の概要と連携のシナジー効果に関する説明です。

NCS&A株式会社

エンタープライズ事業本部 第二事業部 第二開発部 部長

菖蒲 勉

浪花節の現場に寄り添う粘り強い取組み姿勢は、お客様から高い評価を得ている。

NCS&A株式会社:https://ncsa.jp/